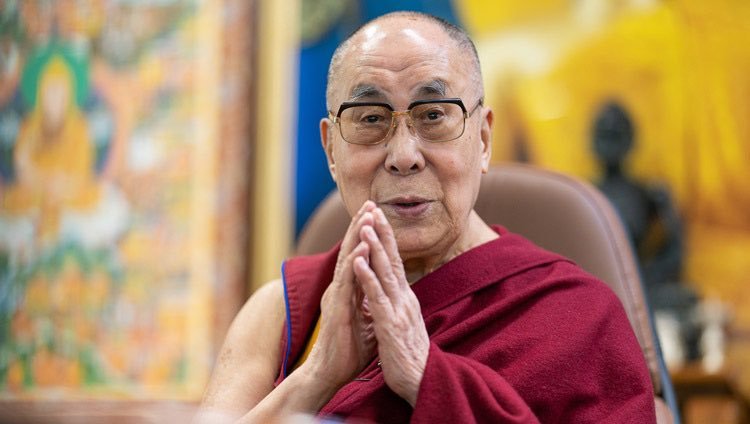

चीन द्वारा १९५० के दशक में तिब्बत पर जबरन राज कायम करने के बाद, तिब्बती लोगों की ज़िंदगी में जो उथल-पुथल और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन हुआ, उसकी सबसे प्रत्यक्ष गवाह बनकर उभरे—उनके आध्यात्मिक नेता, १४वें दलाई लामा, जिनका असली नाम—तेनज़िन ग्यात्सो है। इस लेख में हम देखेंगे कैसे सत्ता की दमनकारी रवायत ने तिब्बत के लद्दाखी पर्वतों से एक छोटे राजकुमार को निर्वासित कर दिया और उसे भारत में शरण लेने को विवश किया। साथ ही, जानेंगे भारत में पनाह के बाद दलाई लामा की ज़िंदगी, उनके संघर्ष, कार्य और वैश्विक प्रभाव की व्यापक दास्ताँ।

१. तिब्बत—एक सांस्कृतिक अद्भुत विरासत

तिब्बत, जिसे ‘छत ऑफ़ द वर्ल्ड’ यानी ‘विश्व की छत’ के नाम से भी जाना जाता है, एक उच्च हिमालीय क्षेत्र है। यहाँ की संस्कृति, धर्म और सामाजिक संरचना सदियों से विकसित होकर एक अनूठा रंग ले चुकी थी—बौद्ध धर्म की गहरी छाया में साधु, मठ, गुम्बा, और तीर्थ स्थल प्रमुख थे।

१४वें दलाई लामा, ६ जुलाई १९३५ को तिब्बत के अमडाडस गांव में जन्मे। केवल दो वर्ष की उम्र में ही इन्हें बौद्ध धर्म का अवतार और आध्यात्मिक नेता घोषित किया गया। उनका बचपन मठों के बीच गुज़रा—मूलभूत रूप से अध्ययन, ध्यान तथा तिब्बती धर्मशास्त्रों में पारंगत होना उनकी प्राथमिक शिक्षा थी।

२. चीनी आक्रमण और व्यवधान

१९५० में चीन ने लगभग १ लाख सैनिकों के साथ तिब्बत में प्रवेश किया और तिब्बत को ‘स्वायत्त क्षेत्र’ बनाने की धमकी दी। १९५१ में ‘सेप्टमिल एग्रिमेंट’ यानी “१७ पॉइंट एग्रिमेंट” के जरिये तिब्बत के आंतरिक मामलों में चीनी हस्तक्षेप को वैधता मिली।

उसके बाद, चीनी शासन ने सांस्कृतिक चिन्हों का क्रमशः विनाश शुरू किया—कश्मीर मार्ग और मठों की दीवारों पर बम-बम… धर्म और संस्कृति को खत्म करने का यह अभियान शुरू हुआ।

३. अँधेरा होता मानवाधिकार

१९५० से १९५९ तक वैज्ञानिक, धार्मिक, भाषा, संस्कृति—हर स्तर पर तिब्बतियों पर उत्पीड़न बढ़ता गया। चीन की ओर से:

- धार्मिक स्वतंत्रता की मनमानी हिंसा

हजारों गुम्बा तोड़े गए। बौद्ध भिक्षुओं को निर्वासित किया गया। धर्म और ध्यान के स्थानों पर काबिजी शुरू हुई। - परंपरागत जीवन पद्धति पर नियंत्रण

किसानों को चीनी सांझी काम घोंसले में मिश्रित किया गया। परिवार व्यवस्था बिखरी, संपत्ति जब्त हुई। - चीन का राजनैतिक दमन

तिब्बती राष्ट्रवाद का दमन हुआ ज़बरदस्ती राजनीतिक क़ानूनी व्यवस्था की धर पकड़ी—उदाहरणस्वरूप, “लश्कर बनाओ, बटालियन दो—फिर तोड़ डालो” क़ानून।

४. १९५९—विस्फोटक वर्ष

१९५९ की शुरुआत में ल्हासा में भारी प्रदर्शन हुए। तिब्बत के नागरिकों ने चीन विरोधी स्वर उठाए। इस आंदोलन ने क्रोधित चीनी सेना को मजबूर कर दिया। १० मार्च १९५९ को ल्हासा में दलाई लामा की सुरक्षा को चिह्नित करते हुए, चीनी सैनिकों ने बंदी बनाया था।

लेकिन दलाई लामा के निकटम साथी व परिजन उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने में सक्षम रहे। इसी दौरान एक ऐतिहासिक पल आया—दलाई लामा ने पहले अपनी माँ से बेइंतिहा विदाई ली, और फिर तिब्बती आम लोगों में झान ले कर १७,००० फीट ऊंचाई वाले हिमालयी पहाड़ों को पार करते हुए भटके तक आया।

५. हिमालयी संघर्ष—१७०० किमी का कठिन सफ़र

उनके साथ थे कुछ विशुद्ध तिब्बती साथी—साधु, विद्वान, जानकर। दिन हो या रात, तल्ख़ बर्फ-सγνω, भूख, कमज़ोरी… हर कदम संघर्ष था। लेकिन ल्हासा से लेकर भारत की सीमा तक का सफ़र लगभग दो महीने चला, और तिब्बती शरणार्थियों की यह पीढ़ी एक नयी गाथा लिखा गई।

नवंबर १९५९—भारत का स्वागत!

#Dalai Lama #dalai #lama #tenzin #gyatso #tibet #boeddhisme #china #nobelprijs

६. भारत—आशा का द्वार

इंदिरा गाँधी नेतृत्व में भारतीय सरकार ने दलाई लामा और उनके साथ ५,००० तिब्बती शरणार्थियों को शरण दी। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला शहर में दलाई लामा और तिब्बती निर्वासित सरकार (TGIE – Tibetan Government in Exile) को केंद्र दिया गया।

भारत ने वर्ष १९६० से १९६१ में शुरुआत की और हाल तक तिब्बती शरणार्थियों को नागरिकता नहीं दी, मगर यह अधिकार दिया कि वे पढ़ लिख सकते, कश्मीर बैंक से ऋण ले सकते और देश सीमा के भीतर सीमित रोजगार (उत्तर पर्वतीय क्षेत्रों में) कर सकते।

७. निर्वासन में निर्माण

७.१ धर्मयात्रा का नवीनीकरण

धर्मशाला में दलाई लामा ने बौद्ध धर्म की शिक्षा और संस्कृति की पुनःस्थापना की कोशिश की। ‘धर्मशाला गुरुकुल’ नई पीढ़ी के तिब्बतीयों को अपनी जड़ों से जोड़ने में प्रमुख भूमिका निभा रहा है।

७.२ शिक्षा का नया अध्याय

‘ताशि लिंग रिसर्च सेंटर’, ‘नोरबुलिङ्का इंस्टिट्यूट’ जैसे केंद्र खोले गए—जो तिब्बत की कला, स्थापत्य कला, शिल्प, कविता को संरक्षित रखने में सहायक बने।

७.३ राजनैतिक संगठन

TGIE ने लोकतांत्रिक राजनैतिक प्रणाली अपनाई। संसद, प्रधानमंत्री, चुनाव—ये सभी निर्वासन में संविधान के दायरे में विकसित हुए। इससे तिब्बतियों का सामाजिक जीवन सुरक्षित बना।

८. वैश्विक आवाज़—एक निर्वासन की आवाज़

दलाई लामा, सिर्फ़ धर्मगुरु नहीं रहे, बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार नेता के रूप में विश्वभर में पहचाने गए। उनके सेमिनार, व्याख्यान, आत्मशांति संदेश, पर्यावरण जागरूकता—समग्र रूप से एक संवेदनशील और आधुनिक नेतृत्व सामग्री बनाई है।

८.१ नोबेल पुरस्कार (१९८९)

उनके अहिंसा, धर्मनिरपेक्षता, सह-अस्तित्व के संदेशों ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाज़ा।

८.२ इंटरनेशनल टूर

ऑफ द रिकॉर्ड, लगभग दुनिया के १७० देश। भारत के साथ भी उनका गहरा संबंध बना रहा—नरेन्द्र मोदी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और तत्कालीन अन्य प्रधानमंत्रियों समेत अनेक नेताओं से मुलाक़ातें हुईं।

८.३ तिब्बती न्यूज़ मीडिया

‘स्वतंत्र तिब्बत’ नामक वेबसाइट भारत से प्रकाशित होती है—इसमें तिब्बती संस्कृति, समाचार, साहित्य और विश्वपाॅँरंपरिक अद्यतन संवाद होते हैं।

९. चुनौतियाँ: निर्वासन की अर्थव्यवस्था

भारत में आने के बाद से ही तिब्बती निर्वासितों की संख्या १ लाख के आसपास रही है। इनमें ८०% विधिवत भारत में बस चुके हैं। लेकिन नागरिकता के अभाव के नाते:

- कार्यक्षेत्र में प्रतिबंध: सीमित रोजगार जैसे—होटल, गाइड, हस्तशिल्प—के अलावा सरकारी नौकरी निषिद्ध।

- आर्थिक निर्भरता: तिब्बती बाहर से भेजी जानेवाली आर्थिक मदद, बौद्ध शिक्षण से उपजे योगदानों पर आधारित।

- सामाजिक तनाव: भारत–तिब्बती संबंध संवेदनशील, राजनीतिक, आर्थिक स्तर पर उथल-पुथल की स्थिति में रहते हैं।

१०. भारत में तिब्बतियों का संघर्षशील योगदान

भारत में तिब्बती समुदाय ने कई क्षेत्रों में योगदान दिया:

- मर्केट और पर्यटन

धर्मशाला, देहरादून, दिल्ली, इंदौर जैसे शहरों में तिब्बती चाय– भोजनालय, हस्तशिल्प, फैब्रिक उद्योग प्रमुख। - शिक्षा एवं स्वास्थ्य

तिब्बती बच्चों के लिए सेट उप विद्यालय–’श्रीराम शिक्षा केंद्र’, प्रवासी विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति इत्यादि। - सांस्कृतिक आदान-प्रदान

वर्कशॉप, संगीत, नाट्य—भारत में तिब्बती बोली, संस्कृति का प्रचार किया जाता रहा है।

११. दीर्घकालिक दृष्टिकोण

दलाई लामा और निर्वासित सरकार का सपना शामिल है:

- सामान्यीकृत स्वायत्तता—ग़ैर-राजनैतिक, गैर-आंशिक, अद्वितीय स्थिति तिब्बत को मिले।

- चीन से संवाद—शांति, संवाद, अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता द्वारा समाधान।

- नई ताक़त–नवाचार—तकनीकी सहयोग, शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में वैश्विक साझेदारी।

१२. तिब्बत की वर्तमान स्थिति (२०२५ तक)

टनजिन ग्यात्सो — अब ८९ वर्ष के हैं। स्वास्थ्य आकार में अभी भी सक्रिय और बुद्धिजीवियों के बीच उनका संवाद जारी है।

२०२५ तक तिब्बत में चीनी उखाड़-हरल—नैतिक, प्राकृतिक—सबका विस्तार हो चुका है। हिमालय में अवैध सड़क निर्माण, पोलीटिकल मॉनिटरिंग, डिजिटल सर्विलांस… संस्कृति-संरक्षण खतरे में है।

दलाई लामा के वंशवर्ती—जगतश्री पाँचिनी, शीपिंग टकले, नूर दगीत आदि—अपनी शक्ति से सशक्त बने भारत और पश्चिमी देशों में सक्रिय रूप से मानवाधिकार संगठन चला रहे हैं।

१३. भावी राह: आशा और संकट

✔️ संभावनाएँ

- वैश्विक सहानुभूति: नागरिक समाज, अंतर्राष्ट्रीय छात्र संगठनों से सहयोग मिल रहा है।

- डिजिटल पथ: इंटरनेट, सोशल मीडिया, वैश्विक कैंपेन—दलाई लामा संदेश दूर-दूर तक पहुँच रहे हैं।

- आत्मनिर्भरता: हस्तशिल्प, पर्यावरण पर्यटन, शिक्षा के ज़रिये तिब्बती समुदाय आर्थिक रूप से उभर रहा है।

⚠️ जोखिम

- चीन का राजनीतिक दबाव: अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन का सख़्त रूख़ रहता है—UNHRC, UNESCO इत्यादि में।

- भारत-चीन तनाव: लद्दाखी सीमाएँ, व्यापार संबंध, रणनीतिक मुकाबला—तिब्बत मुद्दा कभी-कभार तनाव का कारण बनता है।

- आंतरिक युवा विस्थापन: युवा पीढ़ी का भारत में पनाह और विदेश में बसना, उनकी आधारहीन पहचान बन सकता है।

१४. निष्कर्ष

दलाई लामा की कहानी सिर्फ़ एक धर्मगुरु के जीवन का चरित्र नहीं है। यह एक मानवता, शरण-प्रार्थना, संस्कृति-संरक्षण और अहिंसा की कहानी है। जब तिब्बत की धरती चीनी आक्रमण से उपेक्षित हुई, तब भारत ने एक आश्रय दिया—न केवल जमीन, बल्कि गुंफ़ा, प्रार्थना, आशा और स्वतंत्रता का मिसाल।

लेकिन निर्वासन तब तक पूरा नहीं जब तक तिब्बत की मनोदशा पुनः बुदबुदाने न लगे। दलाई लामा ने सिर्फ़ धर्म नहीं, मानवीयता की जड़ें बचाई; और भारत ने उस जड़ को अपने आँचल में जगह दी।

आज के समय में, जब तिब्बत संघर्षशाली रूप में खड़ा है, तो दुनियाभर के नागरिकों को यह जिम्मेदारी उठानी होगी कि वे मानवाधिकार, सांस्कृतिक सह-अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण का पथ उसी तरह से अपनाएँ, जैसे दलाई लामा ने न्यायपूर्ण और अहिंसात्मक स्वर अपनाया।

🌱 खास संदेश:

“दलाई लामा की यह गाथा हमें सिखाती है—जब हमारे घर में ज़मीन खाली हो जाती है, तब रूह से हम नए घर बसाकर भी संस्कृति की मिट्टी को उर्वर रख सकते हैं।”

यह भीपढ़ें- MCC ने कहा, आकाश दीप की गेंदबाजी में है दम

✍ नोट:

इस लेख में मैंने पठनीय शैली के माध्यम से दलाई लामा की घटना, संघर्ष, भारत में पुनः निर्माण, और सम्प्रेषित किया है। यदि आप किसी विशेष बिंदु—जैसे बौद्ध तत्वों का आदान-प्रदान, तिब्बती मठों की संरचना, या निर्वासित सरकार की डिटेल—पर और गहराई चाहते हैं, तो कृपया बताइए।